|

|

_____________

Résumé :

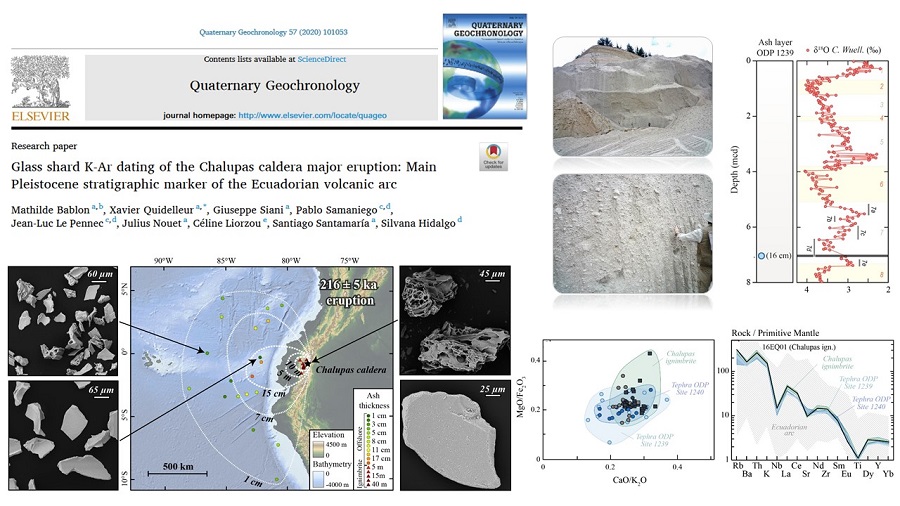

Dans cet article nous nous sommes concentrés sur la datation d'un des principaux niveaux repères de l’arc équatorien, l’ignimbrite du Chalupas, qui affleure dans la moitié sud de l’arc et témoigne d’une éruption ultra-plinienne qui aurait eu lieu il y a 211 ± 14 ka (Beate et al., 2006). Cependant, cet âge 40Ar/39Ar n’est pas publié. Le standard utilisé n’est pas mentionné, et ni les spectres d’âge apparent, ni les isochrones ne sont disponibles. La détermination de l’âge de niveaux repères est essentielle pour contraindre dans le temps l’activité de certains édifices pour lesquels aucun âge radiométrique n’est disponible. De même, ces âges peuvent être utilisés dans le cadre d’études de l’activité tectonique et de la déformation des dépôts situés dans les différents bassins de la Vallée Interandine. Cependant, la datation des ponces nécessite une technique et une préparation des échantillons particulière. En effet, ce niveaux est trop vieux pour que leur âge puisse être déterminé par la méthode 14C, et trop jeune pour qu’une mesure K-Ar ou 40Ar/39Ar réalisée sur les phénocristaux de feldspath ou de biotite ne soit pas biaisée par la présence d’argon radiogénique hérité, qui fausse l’âge apparent de l’éruption. La datation du verre des ponces permet d’avoir un âge fiable de l’éruption, mais ne peut pas être effectuée par la technique 40Ar/39Ar en raison du recul d’37Ar et d’39Ar produit lors de l’irradiation (e.g., Morgan et al., 2009). De plus, la présence de nombreuses vésicules dans les ponces apporte une forte contamination en argon atmosphérique qui complique la détermination du taux d’argon radiogénique, et facilite la circulation d’eau et le lessivage du potassium et/ou de l’argon.

Nous avons réalisé la datation de l'ignimbrite du Chalupas en broyant les ponces manuellement afin de conserver la structure des échardes de verre, et en réalisant un tri par liqueur dense serré en densité pour éliminer les grains altérés et vésiculés. Nous obtenons un âge de 216 ± 5 ka sur les esquilles de verre, en accord avec l’âge 40Ar/39Ar obtenu sur les cristaux de plagioclase par Beate et al. (2006). Afin de confirmer ce résultat d’âge et étudier la dispersion des dépôts, nous avons récupéré des échantillons de niveaux de cendres présents dans des carottes marines ODP du Pacifique, notamment dans les sites 1239, au-dessus de la ride de Carnegie et proche de la côte équatorienne, et 1240, au large des Galápagos. Les modèles d’âges basés sur la biostratigraphie et les données isotopiques δ18O (Rincón-Martínez et al., 2010; Dyez et al., 2016) montrent que ces niveaux de cendres se situent à des profondeurs correspondant à l'âges obtenu à terre. De plus, Bowles et al. (1973) et Ninkovich et Shackleton (1975) ont signalé la présence d’un niveau de cendre (Layer L) qui se serait déposé vers 220 ka et dont la source se situerait en Équateur d’après les épaisseurs de dépôt. Les analyses des éléments majeurs et trace que nous avons réalisé par microsonde et ICP-AES sur les carottes 1239 et 1240 montrent que la géochimie des échardes de verre marines est proche des analyses effectuées sur les ééchantillons de l'ignimbrite à terre. De plus, elles mettent en évidence que la Layer L (Ninkovich et Shackleton, 1975) correspond probablement à l’éruption du Chalupas.

Cette étude permet donc de montrer la fiabilité des âges K-Ar réalisés sur le verre des ponces, qui nécessitent cependant une préparation minutieuse des échantillons au laboratoire, préalablement sélectionnés sur le terrain. Nous montrons que les cendres du panache du Chalupas se sont dispersées jusqu’à atteindre des zones situées à plus de 900 km de la caldera. Le panache de l’éruption a vraisemblablement atteint la stratosphère, ce qui a pu disperser les aérosols dans les deux hémisphères terrestres, avec pour éventuelle conséquence une brève modification du climat global. Enfin, nos âges permettent d’apporter un calage temporel indépendant pour le stade isotopique 7 de la courbe δ18O, qui est essentiellement calée sur les variations orbitales pour ces gammes d’âges.

|

|