Datation par luminescence

Le phénomène physique

Utilisation de la luminescence comme méthode de datation

Domaines d'application

Conclusions

Datation par luminescence

La datation par thermoluminescence a connu un essor considérable depuis sa mise au point dans les années 1950. Tout d'abord exclusivement limitée à l'étude des céramiques elle a trouvé de nombreuses applications dans la datation des objet d’art anciens et la détection des copies ou des faux. Elle s'est ensuite étendue à d'autres objets comme les pierres brûlées (silex), les sédiments chauffés. Depuis les années quatre-vingts, grâce aux techniques de stimulation optique, la datation par luminescence a été étendue aux sédiments (sables éoliens ou fluvio-glaciaires, loess…). Ces datations sont basées sur les propriétés favorables du quartz (l’un des minéraux les plus fréquents) et actuellement plusieurs équipes étudient la possibilité d’utiliser les feldspaths, tant ceux des sédiments, que ceux des roches volcaniques.

Bref historique

En 1663, Sir Boyle observa une lueur en réchauffant un diamant dans l'obscurité au contact de son corps. Dès 1930, des physiciens du solide comme Urbach et Frisch étudièrent les pièges à électrons dans les cristaux. Daniels fut le premier à voir en elle un outil intéressant de datation des roches éruptives mais aussi des céramiques suivi par Houtermans qui proposa d'appliquer la thermoluminescence à l'étude de l'histoire thermique des météorites, la paléoclimatologie, la géothermie, la dosimétrie... La thermoluminescence n'a été utilisée à des fins de datation et d'authentification que lorsque la technologie des photomultiplicateurs (1950) a permis la détection de très faibles quantités de lumière. A ces précurseurs, il convient d'ajouter les noms d'Aitken (Oxford), Mejdahl (Riso) et de Valladas (Gif-sur-Yvette) qui ont développé l'analyse par thermoluminescence dans leurs laboratoires.

Le phénomène physique

Qu'est-ce que la thermoluminescence et l’OSL ?

Certaines substances, chauffées après une exposition à un rayonnement ionisant émettent une lueur transitoire : c’est la thermoluminescence (TL). Ce phénomène transitoire qui apparaît avec la température disparaît spontanément même si cette dernière continue à s’élever. La thermoluminescence ne s’obtient qu’avec certains matériaux, principalement des matériaux ioniques cristallisés. Cette propriété est extrêmement répandue dans la nature. Presque tous les minéraux naturels sont thermoluminescents : quartz, feldspaths, olivine, etc. Il en va de même pour nombre de substances artificielles très banales comme le sel de cuisine…

Une autre façon d’obtenir une lueur transitoire après avoir soumis une substance à un rayonnement ionisant est de l’exposer à l’action de la lumière. Dans ce cas pour observer ce phénomène, la lumière émise par le minéral est filtrée pour sélectionner une longueur d’onde plus énergétique que celle utilisée pour la stimulation. Par exemple, on observe une lueur bleue en exposant la substance à une lumière infra-rouge. Ce phénomène est appelé luminescence stimulée optiquement (OSL). C’est également une propriété extrêmement banale pour la plupart des minéraux.

L’explication physique

La TL s'explique par la structure imparfaite des cristaux qui contiennent toujours en nombre élevé des défauts, qu'il s'agisse de défauts de « construction », tels que des lacunes ou des dislocations, ou de la présence d'atomes étrangers à la composition chimique de base (impuretés). Lors d’une irradiation, il se crée des ionisations dans le matériau et une partie de l'énergie reçue est véhiculée par des électrons. Dans un solide isolant cependant, tous les niveaux d’énergie ne sont pas possibles pour les électrons. Dans un cristal parfait, il n’y aurait que deux possibilités : des valeurs d’énergie compatibles avec la participation des électrons aux niveaux de valence des atomes présents dans le solide ou bien des niveaux bien plus élevés qui correspondent à des valeurs permettant à l’électron de circuler librement dans le solide (même « isolant », un solide est toujours très légèrement conducteur). La présence de défauts dans le cristal crée en plus de ces deux domaines d’énergie la possibilité pour un électron d’avoir une énergie intermédiaire (on parle de niveau discret). Un électron peut ainsi ne participer ni à la conduction électrique, ni aux cortèges de valence des atomes. On dit qu’il est « piégé ». Ainsi, plus un matériau aura été soumis à l’action de la radioactivité, plus il y aura d’électrons prisonniers dans des défauts. En augmentant par la suite la température du cristal, les électrons sont libérés et circulent librement dans le cristal jusqu’à leur recombinaison avec un autre type de défaut (mais de charge apparente positive) qui permet de rétablir la neutralité électrique du matériau. Cette recombinaison peut être accompagné par l’émission d’un photon et dans ce cas le défaut qui permet la recombinaison est appelé « centre fluorescent ». Un centre fluorescent simple est le centre F, également appelé centre coloré, qui correspond à l’absence d’un anion sur un site.

Ces phénomènes sont classiquement décrit par un schéma de bandes.

1. l'ionisation par rayonnement libère un trou et un électron qui est projeté dans le continuum énergétique de la bande de conduction

2. l'électron et le trou sont capturés par des impuretés (pièges) du minéral

3. le minéral chauffé libère l'électron ; ce dernier se recombine au trou en A, ce qui entraîne l'émission d'un photon

Comment mesure-t-on la luminescence?

Dans son principe, la mesure de la luminescence est assez simple et un appareil comporte :

- une plaque chauffante (ou four) reliée à un thermocouple pour la mesure de la température

- un ensemble photomultiplicateur, préamplificateur et amplificateur pour la mesure de l'émission lumineuse

- un filtre optique pour soustraire au maximum la lumière due à l'émission thermique

- un système pour stimuler optiquement l’échantillon

- un système informatisé pour l'acquisition et l'interprétation des données

Le choix d’un tube photomultiplicateur est aujourd’hui encore la meilleure solution en raison de sa très grande sensibilité. La mesure de la température dans une large plage (de l’ambiante jusqu’à plus de 600 °C) ne peut s’effectuer simplement que par un thermocouple. Grâce à l’informatisation ou en utilisant des modules électroniques spécifiques, il est nécessaire d’asservir la température en fonction des besoins expérimentaux. En général pour la thermoluminescence l’échantillon est soumis à une augmentation linéaire de la température de l’ambiante jusqu’à des valeurs dépassant parfois 700 °C. Pendant une expérience d’OSL, mais aussi en TL, l’échantillon certaines mesures sont réalisées en soumettant l’échantillon à une température constante pendant des durées de plusieurs minutes.

Figure 2. Représentation schématique d’un appareil de thermoluminescence.

Utilisation de la luminescence comme méthode de datation

Principe

Au cours du temps les matériaux sont continuellement irradiés par les radionucléides naturels, principalement l’uranium et le thorium et leurs descendants et l’isotope radioactif du potassium, le 40K.

Ainsi, dans le cas d’une datation par thermoluminescence, depuis sa cuisson, les « pièges à électrons »présents dans les minéraux de la céramique vont accumuler et stocker un nombre croissant d’électrons libérés par l’effet de l'irradiation naturelle. La luminescence, c’est-à-dire la quantité de lumière, émise lors de la chauffe (ou d’une stimulation optique) en laboratoire d'un prélèvement va ainsi être fonction de la durée d'irradiation dans le milieu « naturel ». Si l'échantillon est chauffé une deuxième fois (Figure 1 : b), il n'émettra plus de lumière.

Dans le cas d’une mesure de la luminescence stimulée optiquement, c’est la dernière exposition à la lumière intense (celle du plein jour pendant quelques minutes) qui va remettre le chronomètre à zéro. La luminescence va être mesurée par stimulation optique et va de la même manière que précédemment être une fonction de la durée d’irradiation dans le milieu naturel.

Figure 3. Evolution de la TL en fonction du temps.

L'équation fondamentale de la datation par luminescence est donnée par :

AGE (années) = Dose archéologique (ou géologique) / Dose annuelle

- dose archéologique (ou géologique) : c'est la quantité d'énergie par unité de masse stockée depuis sa dernière chauffe par le cristal. Elle provient de la désintégration des éléments radioactifs contenus dans le cristal et dans son environnement

- dose annuelle : c'est la quantité d'énergie par unité de masse accumulée en une année par le cristal

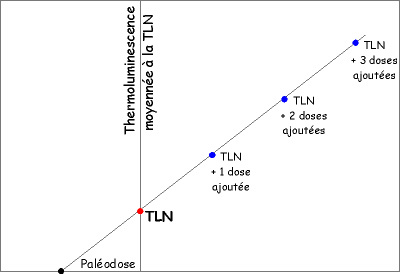

La dose archéologique (paléodose) est déterminée en comparant la thermoluminescence naturelle des cristaux à celle induite au laboratoire par une dose connue (emploi d'une source radioactive calibrée).

La dose annuelle est déterminée soit en utilisant les concentrations en radioéléments de l'échantillon et du milieu d'enfouissement, soit directement grâce à des dosimètres ultra-sensibles laissés en lieu et place de l’échantillon pendant quelques mois.

Minéraux et techniques

De nombreux minéraux et matériaux ont été étudiés afin de pouvoir les utiliser en datation. Les plus fréquents sont :

- briques et céramiques

- quartz

- zircons

- feldspath

- calcite

En pratique, ce sont surtout les trois premiers qui ont conduit à des datations dans le domaine archéologique et géologique. Les feldspath ont en effet souvent la propriété de mal conserver la mémoire des doses de rayonnement sur des durées de plusieurs milliers d’années. Cet auto-effacement de la luminescence appelé extinction anomale est un handicap majeur dans les applications de datation et de nombreux scientifiques cherchent à comprendre et à maîtriser ce phénomène.

Il existe de nombreuses techniques et méthodologies pour estimer la dose archéologique à partir des mesures de la luminescence d’un échantillon. Parmi ces protocoles :

- multi-aliquotes et doses ajoutées (TL)

- aliquote unique et régénération (OSL)

- multi-aliquote normalisé

- etc.

Le premier protocole est surtout utilisé en thermoluminescence car il est insensible à un éventuel changement de sensibilité à la dose de l’échantillon lors d’une deuxième lecture.

Figure 4 Principe de l’extapolation d’une paléodose (ou dose archéologique) par ajout de doses successives. Chaque point représente la moyenne des mesures de plusieurs aliquotes (4 à 10) de même poids (de 2 à 8 mg en général). L’échantillon naturel (TLN) est successivement soumis à des doses de rayonnement croissantes délivrée par une source calibrée en laboratoire (le plus souvent une source de 90Sr de rayonnement bêta ou une source 137Cs de rayonnement gamma). Les doses ajoutées équivalent à un vieillissement accéléré, où l’effet de 1000 ans de radioactivité naturelle est reconstitué en quelques minutes d’irradiation.

Limitations de la méthode

- La thermoluminescence mesure la période écoulée depuis la dernière chauffe qui ne correspond pas forcément à l'événement à dater (fabrication pour les terres cuites, dernière utilisation pour un four, etc.). Incendies, restauration à l'aide d'une source chauffante peuvent fausser l'interprétation des résultats expérimentaux.

- Le matériau doit contenir des minéraux thermoluminescents et les cristaux doivent être suffisamment sensibles à l'irradiation (ex. : quartz, feldspaths, zircons).

- Les cristaux ne doivent pas être saturés en énergie, leur « capacité d'emmagasinage » limitant l'utilisation de la technique. Les plus anciens âges obtenus jusqu'à présent sont de l'ordre de 700 000 ans.

- Les objets ne doivent pas avoir subi une quelconque irradiation artificielle (X, neutrons...) avant l'analyse par thermoluminescence.

Domaines d'application

Archéologie

- poteries

- éléments architecturaux en terre cuite

- sculptures en terre cuite

- fours

- bronze (noyau)

- pierres brûlées des foyers

- outils et éclats de silex chauffés

Géologie

- roches ignées (volcanites)

- calcite (stalagmites)

- loess

- dunes

- cratères de météorite

Période couverte par la thermoluminescence

- très variable suivant les matériaux et les milieux

- de 100 ans environ à moins de 1 million d'années

Précision sur les âges (erreur relative en moyenne)

- 5% à 15 % compte tenu de la dose externe mesurée sur site,

- pouvant aller jusqu'à 20 % sur les objets hors du contexte archéologique (pas de mesure possible de la contribution gamma et cosmique)

Conclusions

En raison sans doute des multiples éléments qui concourent à la détermination d’un âge par luminescence, les ordres de grandeurs des âges sont généralement peu affectés par des erreurs très importantes. En revanche, l’obtention d’âges extrêmement précis – à quelques pour-cents près - est un travail beaucoup plus délicat car de nombreuses hypothèses plus ou moins implicite doivent être vérifiées pour limiter les mesures aux seuls échantillons dont la luminescence est de bonne qualité. Le tableau ci-après (non exhaustif) donne quelques uns des principaux écueils et difficultés à éviter pour obtenir des âges exempts d’erreurs